الهليون بين الحقيقة والخيال: قراءة في رواية “الهليون” للكاتب سليم عيشان.. الكاتب والناقد/ ناهـض زقـوت

أثارت قصة (الهليون) الكثير من الجدل حول هذه الشخصية ودورها في المجتمع الفلسطيني، عدد من الناس ينفي أن الهليون كان شخصية يهودية عاشت بينهم في المخيم، وعدد آخر يؤكد أنه شخصية يهودية عاشت للتجسس على الناس في المخيم. حملت هذه الشخصية الكثير من الغموض حول حقيقتها. وكتب عنها عدد من المقالات، وتناولها كتاب في قصص وروايات، منهم الكاتب غريب عسقلاني، والكاتب عبد الحق شحادة الذي نفى في قصة (الهليون .. وأكذوبة العمالة) أن تكون شخصية الهليون يهودية بل هو عربي من سكان يافا من عائلة (حجاب) وعائلته تسكن المنطقة الوسطى في مخيم البريج، وهو تركها وسكن مخيم الشاطئ.

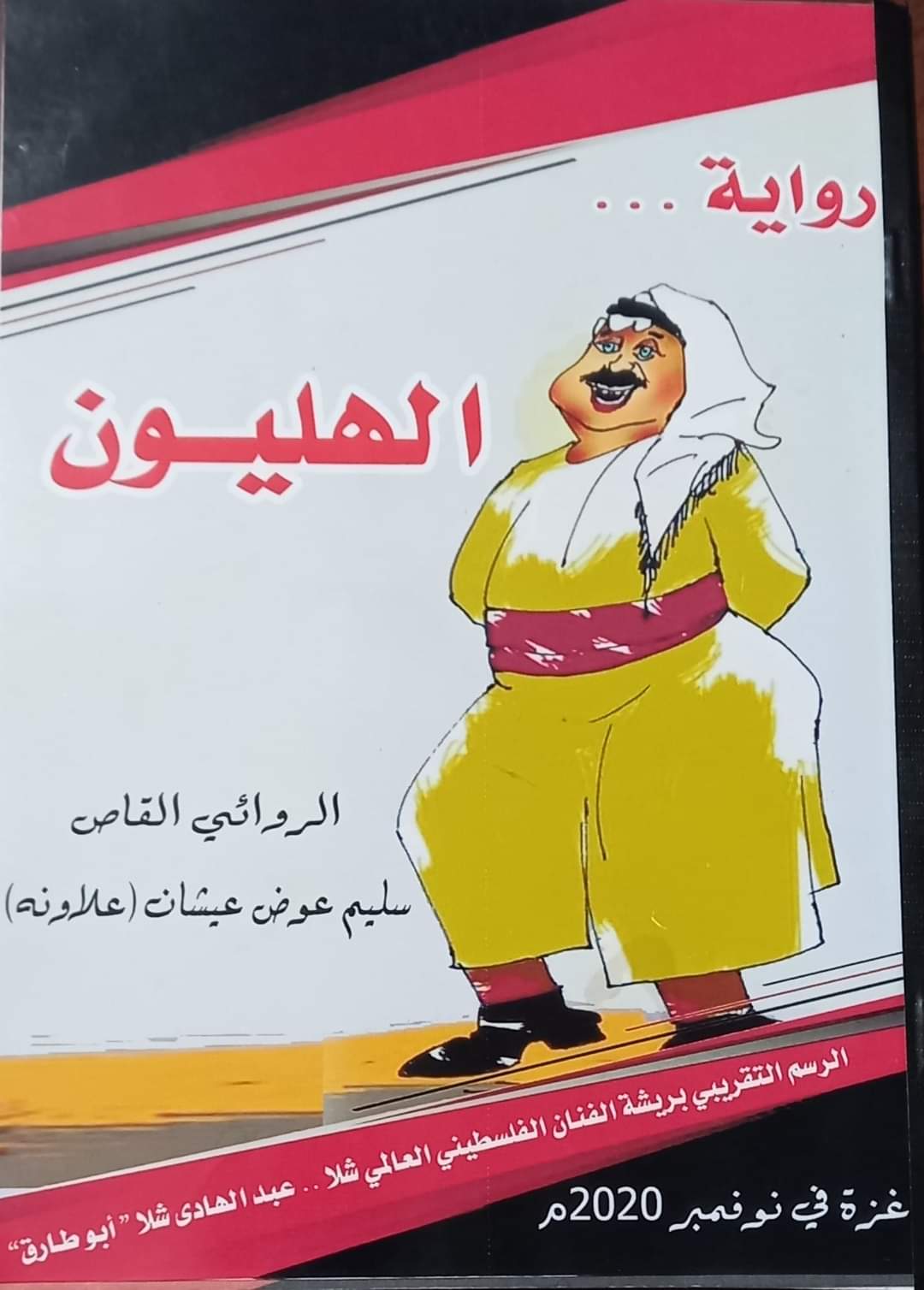

بين أيدينا رواية جديدة اسمها (الهليون) للكاتب الروائي والقاص سليم عوض عيشان (علاونة)، نشرها سابقاً على شكل حلقات في موقع دنيا الوطن الإلكتروني، ثم جمعها في كتاب في نوفمبر عام 2020 لا تتجاوز ال24 صفحة من القطع الكبير، فهي أقرب إلى القصة الطويلة منها إلى الرواية التي تروي حكاية تاريخية عن شخصية غامضة وغريبة عاشت وسط تجمع اللاجئين في مخيم الشاطئ منذ ستينيات وحتى سبعينيات القرن الماضي. يقول الكاتب في افتتاحها أن “أحداث وشخوص الرواية حقيقية، ولا فضل للكاتب على الرواية اللهم سوى الصياغة الأدبية فحسب”. وبذلك تؤكد الرواية أن شخصية الهليون هي شخصية يهودية كانت تتجسس على سكان المخيم، وأوقعت العديد من الفدائيين في شباك الاحتلال الاسرائيلي.

الهليون العنوان والشخصية:

يحمل العنوان اسم الشخصية التي تتحدث عنها الرواية، وهي شخصية حقيقية عاشت في مخيم الشاطئ في بيت متواضع يتكون من حجرة واحدة صغيرة، مسقوفة بالقرميد، وملحق بها مرافق متواضعة جداً، ويقع بالقرب من حسبة السمك وسط المخيم. كان رجلاً غريب الأطوار، لم يكن متزوجاً، وليس له عائلة أو أهل يزورونه، قليل الكلام، كان في العقد السادس من العمر قوي البنية بشكل ملفت للنظر، أبيض البشرة يميل إلى الحمرة، ويميل إلى طول القامة أكثر منه إلى القصر، ممتلئ الجسم، أزرق العينين.

عمل الهليون في مهنة وضيعة وهي نضح أبار الصرف الصحي من البيوت، إذ لم يكن في الستينيات شبكة مجاري، فكان الناس يحفرون في داخل بيوتهم حفر امتصاصية، وعند امتلائها يستعينون بالهليون لنضحها، مقابل أجر متعارف عليه، وهو ليرة ورقية واحدة، وزجاجة كولونيا (خمس خمسات)، وصابونة لوكس. كل من في المخيم كان يعرفه، ولكن لا يعرفون حقيقته.

وقد عرفه الكاتب عن قرب عندما احتاجه لكي يفرغ الحفرة الامتصاصية في بيتهم، يقول: “توجهت ناحية منزل الرجل، وطرقت الباب الخارجي عدة مرات … بعد فترة لا بأس بها، أطل الرجل من الباب الخارجي سألني عما أريد، أخبرته بأنني أريد منه أن يقوم بعمل اللازم لدورة المياه خاصتنا … أشار أن أنتظر. بعد لحظات خرج الرجل وقد ارتدى ملابس العمل وحمل أدواته”. وحين الوصول إلى البيت بدأ عمله دون أن يتحدث أية كلمة مع أحد، وبعد أن أنهي عمله أحضر الكاتب الماء ليغسل يديه وأدواته، إلا أنه رفض أن يسكب له الماء بل قام بالأمر بنفسه، وحين قدم له الطعام رفض تماماً أن يأكل، وأخذ أجرته وغادر.

لقد أثار موقفه من عدم تناول الطعام اندهاش الكاتب واستغرابه، فالعادة في المخيم أن يأكل الناس عند بعضهم. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان رفضه للطعام خوفاً من سكان المخيم أن يدسوا له السم، فقد كشفوا حقيقته، أم هي تعليمات عليا أن تدخل البيت وتفحصه، لأن مهنته تجعله يدخل كل بيوت المخيم، دون أن تتناول شيئاً أو تحدث أحداً خوفاً من انكشافه إذا تحدث طويلاً من خلال لهجته التي يمكن أن تغلب عليه في حديثه.

بعد أن ينتهي من عمله كانت له طقوس تفصلها الرواية، إذ كان يأخذ الصابون والكولونيا ويذهب إلى بيته لكي يغتسل جيداً، ويتعطر، ويلبس أفخر الثياب، ويخرج إلى أحد الكازينوهات على شاطئ البحر، ويشتري زجاجة ويسكي، ويجلس يشرب منها، ثم يشتري أخرى أو ما تبقى منها ويعود إلى منزله. كما ينقل الكاتب عن آخرين من المخيم أنه كان في ساعات الليل يخرج متوجهاً إلى شرق المخيم حيث منزل الراقصة (أنصاف) ومعه زجاجة الخمر، ويقضي الليل بطوله عندها. وقد تباينت أراء أهل المخيم في سلوكه عند الراقصة، إذ يؤكد بعضهم أنه كان يذهب من أجل بنت الراقصة، وهي ليست ابنتها بل بالتبني، وهي فاتنة الجمال تسلب العقول لم تتجاوز الثمانية عشرة من عمرها، وكانت البنت لا تشارك أمها في الرقص، بل تبقى في البيت، ويذهب عندها الهليون.

ثمة علامات استفهام هنا حول هذا السلوك الذي كان يقوم به، والذي يتنافى مع القيم وعادات المخيم، ولم يذكر أنه كان يصلي أو له علاقة بالدين والعقيدة، وما العلاقة التي تربطه ببنت الراقصة، هل تم تجنيدها وهي من تجلب له المعلومات بإغوائها الساقطين من سكان المخيم، يبقى سؤالاً مفتوحاً دون إجابة، ويذكر الكاتب أنه كان يحمل ساعة غريبة على يده، فهل كانت هذه الساعة اداة اتصال، أيضاً دون إجابة. أسئلة كثيرة وغريبة تثيرها الرواية دون إجابة، لغموض الشخصية وسلوكها، وعدم اختلاطها بالناس بشكل مباشر، فهو صامت يتفحص بعينيه المكان الذي يدخل إليه فقط. إلا أنه كان له اتصال مع بعض الاجانب يلتقيهم حسب ملف الفدائيين عنه. تساؤلات كثيرة ما زالت بحاجة للإجابة عن هذه الشخصية.

موقف الناس من الهليون:

لم تكن شخصية الهليون تثير غرابة الناس إلا في سلوكه العجيب ومهنته، فلم يفطن أحد أنه جاسوس، بل كانوا يمازحونه ويتحدثون إليه، وهو كان في أحيان كثيرة يجلس على كرسي أمام بيته يلاطف الأطفال ويلاعبهم ويمنحهم قطع من الحلوى.

عاش بينهم سنوات طويلة، وعرفوا عاداته وطباعه، ولكنهم لم يعرفوا حقيقته، ولم يشكوا في سلوكه، ويشاهدونه وهو يتمشى في الحي، فقد كان بعد مهمة عمل يستحم ويلبس أفخر الثياب ويضع فوقها القمباز الحريري المقصب بالذهب، والشروال الطويل، ويغطي رأسه بكوفية طويلة غريبة ويلفها حول رأسه بطريقة غريبة، وأحياناً كان يضع الكحل في عينيه. ثم يخرج إلى شوارع الحي. يقول الكاتب: “يسير بشكل غريب، كمشية البطة المدللة، يدفع صدره بقوة إلى الأمام، ويدفع مؤخرته الضخمة بقوة إلى الوراء، وبشكل ملفت للنظر، مضحك. فينبري الشباب والرجال والأطفال لممازحته ومداعبته ومشاغبته بشتى العبارات والكلمات، متندرين على مشيته الغريبة، بينما يأخذ البعض بتقليد مشيته الغريبة بحركات مفتعلة مضحكة”.

ورغم عبارات السخرية: البطة وصلت، وديك الحبش وصل، إلا أنه لم يكن يرد على أحد منهم غير أنه يتمتم دون صوت، ويواصل سيره إلى شاطئ البحر أو إلى السوق لشراء ما يلزمه من حاجيات، ثم يعود إلى منزله.

تداعيات رحيل الهليون:

مات الهليون ولم يعلم أحد بموته، ثلاثة أيام أو أكثر وهو ميت في بيته دون علم أو خبر، حتى طرق باب بيته أحد السكان يريده في مهمة عمل لديه، وحين لم يرد لثلاثة أيام متوالية على طرق الرجل، قرر السكان تحطيم الباب والدخول لاستطلاع الأمر، وبدخولهم استقبلتهم رائحة كريهة نفاذة تملأ المكان بقوة، وسرب من الجرذان يفر من المكان، كانت الجثة شبه متحللة، وقد نهشتها الجرذان. وتعاون أهالي الحي على دفنه في مقبرة الشيخ رضوان.

غادر الناس بعد دفنه، دون أن يكون في ذهنهم أي شيء يرتبط بهذه الشخصية، عند منتصف الليل كانت القوات الاسرائيلية تفرض منع التجول على المنطقة، وطائرة هليوكبتر تحوم في سماء المنطقة، وتتوقف وينزل منها رجال كوماندوز فوق المقبرة، ويأخذون شيئاً ويغادرون. وفي الصباح انتشرت اشاعة أن اليهود يسرقون جثث الشهداء، فتسابق سكان المخيم نحو المقبرة، وعند وصولهم وتفحص المكان لم يجدوا أي شيء من هذه الاشاعة، وعادوا إلى بيوتهم. ولم يخطر في بالهم أن الجنود أخذوا جثة الهليون من القبر.

بعد سنوات بثت القناة الثانية الإسرائيلية شريط مصور عن ضابط إسرائيلي اسمه (دافيد هيلين)، ويعدد بطولاته في خدمة إسرائيل. كثير من سكان المخيم شاهدوا الفيديو وكانوا مذهولين مستغربين لشدة الصدمة، وما بين مصدق ومكذب لما يراه، فقد كان الشريط المصور عن شخصية الهليون الذي كان يعيش في وسطهم لسنوات. وعندها تذكروا قصة الطائرة التي توقفت عند المقبرة، فهي لم تأخذ الشهداء بل جثة الهليون. حاول بعض السكان الذين أثارهم الأمر أن يتأكدوا من خلو القبر من الجثة من خلال الاستعانة بحارس المقبرة، ولكنهم لم يستطيعوا الاهتداء إلى القبر، فقد مرت سنوات طويلة، ولكن الحارس قال “إنهم أمروه أن يردم الحفرة كما كانت بعد أن أخذوا الجثة”، يقصد الجيش الإسرائيلي.

إن الهليون لا يختلف عن أي جاسوس زرعه الاحتلال في وسط الناس، فزرع العملاء في وسط التجمعات العربية ليس غريباً على المؤسسة الإسرائيلية سواء قبل عام 1948 أو بعد النكبة بهدف الحصول على المعلومات، كثير من الكتابات أشارت إلى وجود شخصيات يهودية عاشت في وسط السكان في القرى العربية، وثمة وثيقة صادرة عن الهاجاناه تؤكد على زرع العملاء في المقاهي في المدن الفلسطينية، وبعد عام 1948 وحتى اليوم لا تألوا السلطات الإسرائيلية جهدها في زرع العملاء في الأوساط الفلسطينية، فلماذا الاستغراب من وجود شخصية مثل شخصية الهليون في الوسط الفلسطيني، أحكمت الاختباء حول شخصية الرجل المسكين والغلبان. يقدم كاتب الرواية تفاصيل مهمة عن شخصيته تؤكد أنه شخصية يهودية تتلبس بثوب عربي لجمع المعلومات من مخيم الشاطئ الذي كان في فترة الستينيات والسبعينيات مركزاً لحركة الفدائيين الفلسطينيين.

قد عزز كاتب الرواية معلوماته عن هذه الشخصية بإدراج ما حصل عليه من معلومات، كان الفدائيون يجمعونها عنه، وخاصة الشهيد محمد الأسود (جيفارا غزة) الذي كان يشك فيه لغرابة سلوكه وغموض تصرفاته. وقد استشهد جيفارا غزة قبل أن يكشف حقيقة هذه الشخصية، والذي يتهمها الكاتب بأنها وراء استشهاده، والعديد من المناضلين والفدائيين.